考工记-斫琴工艺美学思想的源泉

考工记

考工记是我国第一部的⼿⼯业技术⽂献,记录了先秦主要⼿⼯业的⽣产技术情况,反映了当时的思想观念。知山认为,只有融合中国传统工艺美学思想,并结合现代制造理论,才能生产出好的古琴。这里记录一些零星的感悟。在开篇提到了如何做出好的产品的必要条件

天有時,地有氣,材有美,工有巧。合此四者,然後可以為良。

其中有意思的地方是针对天时的解读。

天时:天有時以生,有時以殺;草木有時以生,有時以死;石有時以泐;水有時以凝,有時以澤:此天時也。

当我读到这里的时候,突然想起曾经读的一首诗,圣经的传道书的一节。

Ecclesiastes 3:1-8 For everything there is a season, and a time for every matter under heaven: a time to be born, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up what is planted; a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;

语言结构基本相似,描述的内容也很相似。但是看似相似的话语,但是其思想基础以及终极的解释目标则完全不同,一个是为解释天道自然,一个是为解释神权的权威,但是其最终都是指向某种超验的规律。其实这种对现实的思考,是人们对宇宙现象的共同追问,这是跨越东西方文化的,属于全人类的。想到古琴的减字谱和西方弦乐器的指法谱Tablature,也是针对同样的问题给出不同的答案。顿感人类如此之相似,普通人的追求都是相同的。

所以这也是知山为何认为,只有融合中国传统工艺美学思想,并结合现代制造理论,才能生产出好的古琴。下面记录一些考工记的观点,并对比一下现在的观点:

设计观

当代制造业的产品在设计的时候,更加注重产品使用属性和功能属性,很少有考虑到文化层面的附加。中国传统产品制造,不仅考虑功能,也会考虑到文化的附加。但是有时候,为了强行附加文化内涵,不免有穿凿附会的情况出现,而牺牲了产品本身的功能性和实用性。知山认为古琴制作需要在考虑如何保护好文化内核的同时,如何在功能性和实用性上有所创新。

传统文人设计

考工记在开篇提到,智慧的人创造物品,工匠把产品实现。

知者創物。巧者述之守之,世謂之工。

所谓知者,则是古代的文人阶层。任何实践都离不开理论的支持,而文人在进行产品设计的时候,不仅考虑实际需求,很重要的一点就是从经典中汲取智慧和指导。孔子为易作疏时就写到:

《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。

其中,以制器者尚其象,就是意味着制作器物的人,会师法自然、天地。从卦象中汲取设计理念和设计思想。

考工记中 輈人 有如下描述就充分的体现了这一点:

軫之方也,以象地也。蓋之圜也,以象天也。輪輻三十,以象日月也。蓋弓二十有八,以象星也。龍旗九斿,以象大火也。鳥旟七斿,以象鶉火也。熊旗六斿,以象伐也。龜蛇四斿,以象營室也。弧旌枉矢,以象弧也。

把产品设计和中国人对世界的理解结合起来,这是中国文人在设计产品时独特的角度。当然,这种情况在古琴中也有充分的体现。诸如:龙池、凤沼、岳山、等等。

现代工程师设计

现代制造业的产品设计,已经有了完善的方法论和工具。其中最核心的指导理念就是以客户需求为导向,功能实现为目标。在具体功能实现上,以最具鲁棒性的结构,来确保产品的使用寿命,和制造成本。

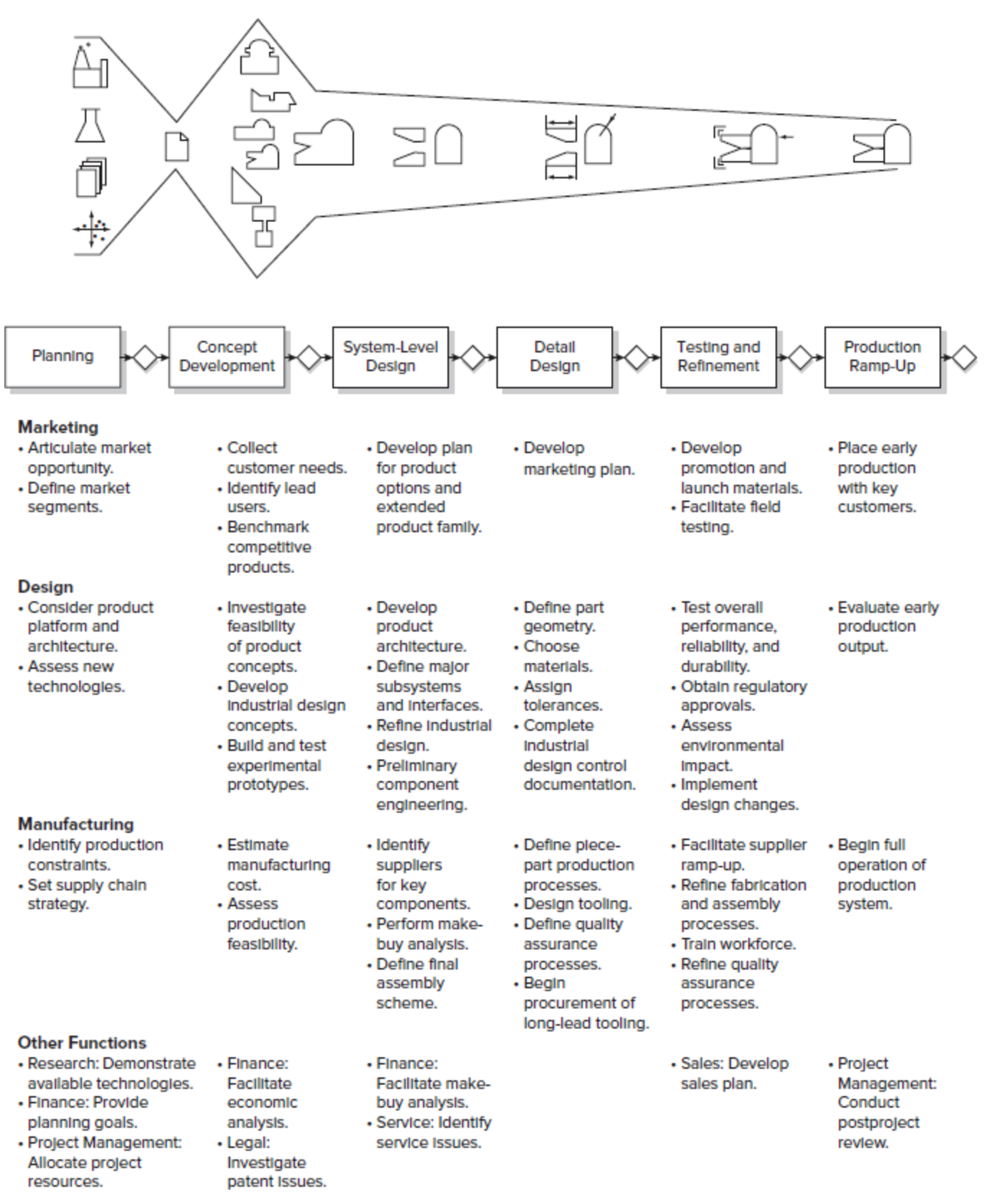

图片来源 Product Design and Development, 7th Edition

图片来源 Product Design and Development, 7th Edition

该如何进行古琴形制设计

当代的古琴制作有两个极端,一个是极端慕古,非古人留下的形制不做。一个是极端崇尚个性,不考虑任何的文化约束,天马星空的发挥个人想象力。其实两种都很好,都为古琴文化的传播起到了积极的作用。知山比较倾向的是,在考虑传统文化的基础上,以功能为导向,探索如何把两者有机的融合在一起。比如琴的尺寸设计,其实历朝历代的尺寸基准并不同,单是讲琴长三尺六寸五,但其实际尺寸并不相同,徒有附会天时之意。其实古琴的长度,对于古琴的音色影响颇大。越长的古琴,其琴弦越长,琴体越长,在低频上表现则更加突出。对于喜欢不同音色的爱好者来讲,反而是天差地别。当然还有纳音设计,也是非常重要,我会专门写文章讲述。不过,其实在师法天地这个角度,很多机械设计都是仿生设计,从自然中攫取灵感,这又是另一个角度的故事了。总之,知山认为,文化承载固然重要,但是也需要结合功能需求,在当代,功能需求甚至更加重要。这就看个人取舍了。

质量观

中国传统工艺美学思想

考工记认为,天时,地气,材美,工巧。只有四者具备,才能制造出好东西。

天有時以生,有時以殺;草木有時以生,有時以死;石有時以泐;水有時以凝,有時以澤:此天時也。

天时指的是要理解规律,顺应规律做事。

橘逾淮而北為枳,鴝鵒不逾濟,貉逾汶則死,此地氣然也。鄭之刀,宋之斤,魯之削,吳粵之劍,遷乎其地而弗能為良,地氣然也。

如果从原文的角度,地气指的是材料的产地对材料质量的影响。正如当代的茅台只能在茅台镇生产。每个地方都有其独特的环境,所产生的材料则必然不同。比如同样做古琴的杉木,湖南的杉木和福建的杉木在表现上就差异很大。

燕之角,荊之幹,妢胡之笴,吳粵之金錫,此材之美者也。

其实这一段材美和地气的表述在某种程度上有相似之处。不过原作可能更想说明的是某个地方的材料好。但是究其背后的原因,则是整个生产体系在支撑,最终形成了某个地方的材料好。可以理解为,地气是材美的必要条件,但不是充分条件。

工有巧。

考工记的后面其实就在全面的论述什么是工有巧,包含了产品的具体法度,如何检验等。比如在轮人为轮中提出:故可規、可矩、可水、可縣、可量、可權也,謂之國工。

现代制造质量管理理论

现代的质量管理理论经历了如下几个阶段,

1910s,泰勒开始科学管理,引入了检验工序,事后挑选不良品。

1930s,统计质量控制阶段,运用直方图、因果图、等方法有针对性的对不良品进行分析,改进。

1960s,到全面质量管理,朱兰提出质量策划,质量控制,质量改进。其实这里就已经考虑到全流程的质量管理了。

1980s,精益生产和六西格玛。综合考虑流程驱动和数据驱动。补充说明一下,精益思想是很有意思的一个思想,但是一般企业无法用好,但是其中的某一些工具可以独立的使用。反而是六西格玛更容易被接受一点,六西格玛是完全基于统计学理论的方法论和工具集,比如SPC,方差分析,GRR分析,等等,非常的客观。

两者的异同

其实两者本不应该对比,因为处于不同的时代,不同的文化背景下,这种对比本无意义。我之所以对比的目的在于,希望能够兼容并蓄,融各家所长。

从标准的定义来讲,考工记认为好产品要满足四个维度,天时、地气、材美、工巧。而西方注重的是产品的检测结果满足设计标准,单纯从物理学的角度来看待。

从方法论的角度来讲,现代质量控制,要求管理人、机、料、法、环、测,也就是制造业所熟知的5M1E(man, machine,material, method, enviroment, measurement),和考工记中的记录在某种程度上是对应的。

- 人、机、法、测,对应工美。不过考工记,在某种程度上还强调因材施教,因人而异。比如在制弓章节中提到:凡為弓,各因其君之躬,志盧血氣。豐肉而短,寬緩以荼,若是者為之危弓,危弓為之安矢。骨直以立,忿勢以奔,若是者為之安弓,安弓為之危矢。其人安,其弓安,其矢安,則莫能以速中,且不深。其人危,其弓危,其矢危,則莫能以願中。

- 料,对应材美。这两者我觉得倒是比较相似。

- 环,对应地气,只不过地气包含的“环境”更加广泛一点,有一定的不可知的东西,而“环”则简单直接一点,温度、湿度、等。

尺寸观

在考工记中描述尺寸,描述的是彼此之间的关系。而在现代制造理论描述的是绝对数据。

輪人為蓋,達常圍三寸。桯圍倍之,六寸。信其桯圍以為部廣,部廣六寸。部長二尺。桯長倍之四尺者二。十分寸之一謂之枚。部尊一枚。

这里,我看到的是中西方文化对于事物关系的看法。中国文化中,看到的是彼此的关系,,而西方文化则是把事物当作是绝对的客体来观测。这也是很有意思的一个角度。

世界观

律度量衡

在栗氏為量这一章节的时候,

其聲中黃鐘之宮。 这句话包含的内容实在太多,如果不小心可能就会漏过去。为何一个量具,最终检验的标准是他的音高对应黄钟?这其实涉及到我国古代的整个国家基础。律、度、量、衡。

声学

鳧氏為鐘 磬氏為磬

还未写完,待续……