斫琴法-隋郁-唐宋时期斫琴文献举要

隋郁的几篇文章

《斫琴法》的作者是隋郁,在读这本书之前,还读过作者的另外两篇文章。

古琴综合谱式改革之回顾与瞻望

去年年初,当时我在考虑如何去做一个古琴减字谱的输入法,以及面向外国人的古琴记谱法。

在查阅文献的时候,读到了隋郁老师在14年发表的这篇文章,这篇文章详细的梳理了古琴谱的改革历史。我记得在此之前先看的杨荫流全集,但是书中没有把杨老师对于谱子改革的原件收录于书中,无法直观的理解杨老师的思想,颇为遗憾。但是在隋老师的这篇文章中找到了原件的图片,如获至宝。

当时还与GitHub上的一个国外开发者深度的交流了这篇文章,所以印象深刻。

琴苑要录_斫琴文献探赜

今年全职从事古琴的制作,所以最近在阅读斫琴相关的古代文献,并计划整理相关文献于我的网站上,供所斫琴者阅读。在查找资料的过程中,发现了隋郁老师在研究生期间写的这篇论文。论文针对《琴苑要录》中的《琴书》、《碧落子斫琴法》进行了详细的点校注释。

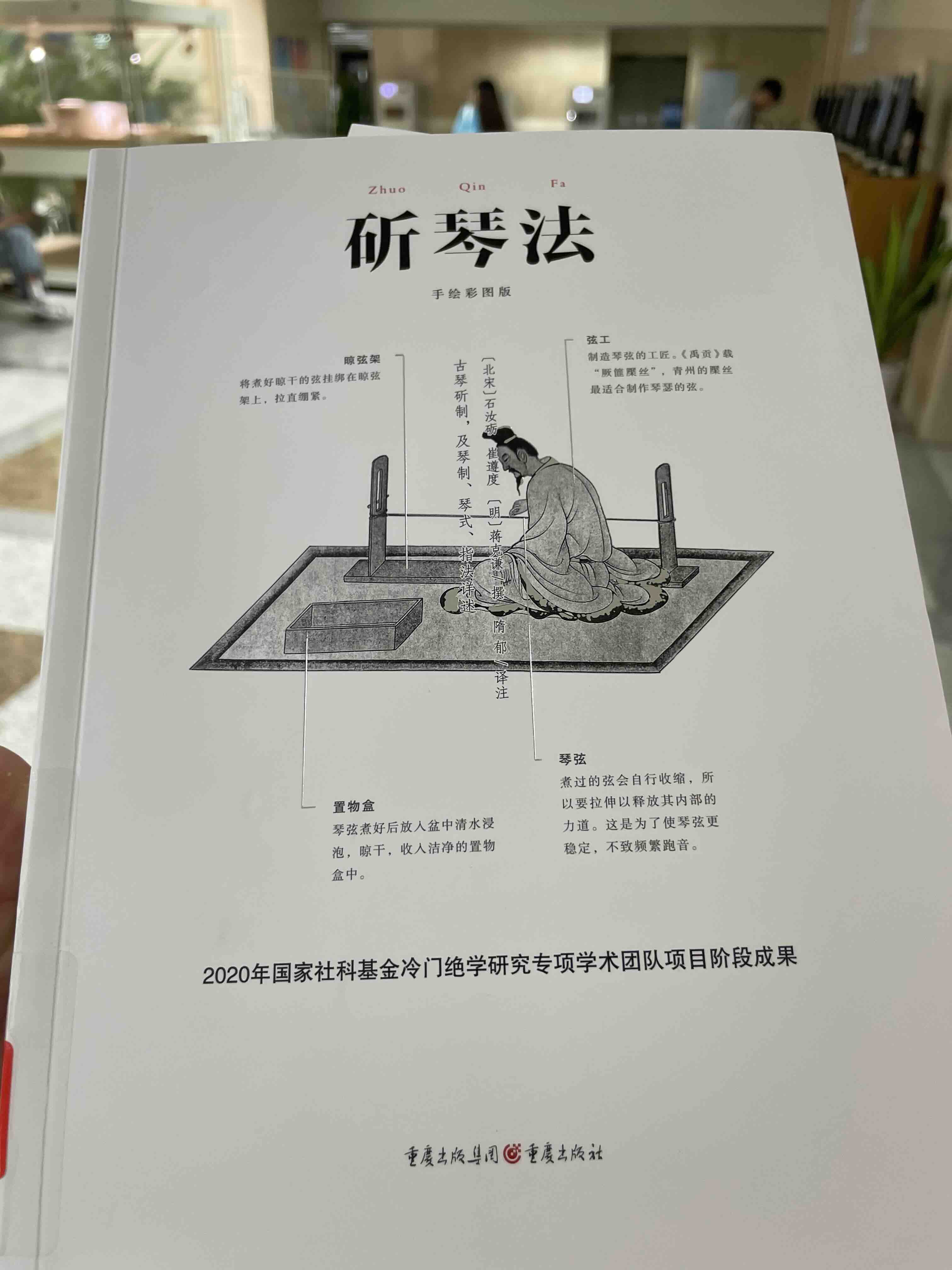

斫琴法

另外也发现了隋郁老师的这本《斫琴法》。这本书有相当一部分内容源自其硕士期间的文献整理工作。因为之前看了隋郁老师的两篇文章,觉得这本书应该也写的比较扎实,不过没有立即下单,而是去图书馆先借阅。

《斫琴法》这本书如何?

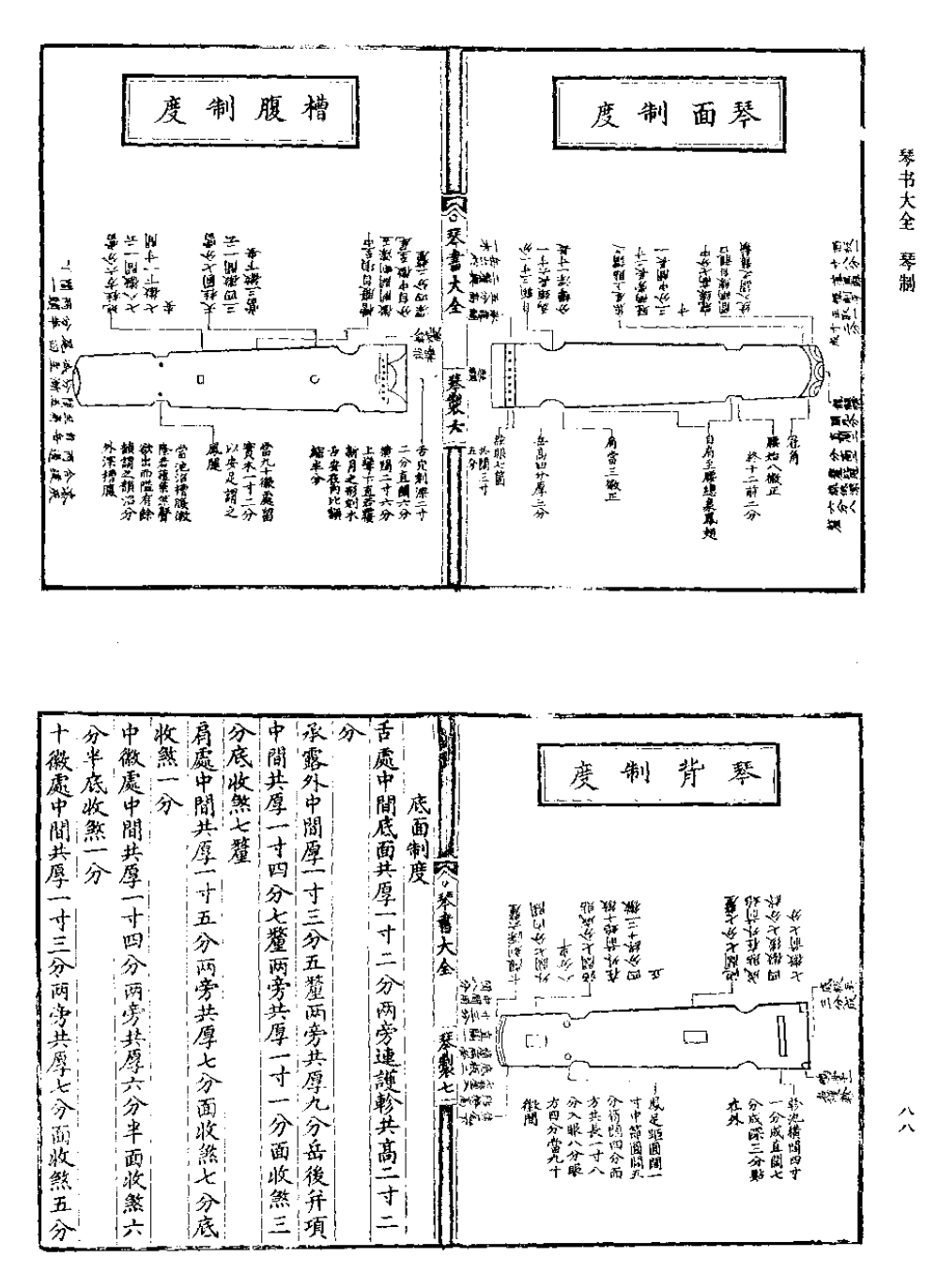

《斫琴法》记录了明代以前关于古琴制作的重要经典文献,主要包括三个部分内容,明代蒋克谦《琴书大全》中古琴制作的相关内容;北宋石汝砺《碧落子斫琴法》;北宋崔遵度的《琴笺》。作者对以上的文献作了详细的注释,并且还有丰富的手绘插图,读起来让人心情愉悦。

作者在自序中说到:“这项基础工程将直接推动学界对斫琴“古法”的关注,也可为斫琴“今法”的发展提供历史性的参照。”

知山一直认为,深入的学习“古法”,是为了更好的继承与创新,只有深刻的体会古人的斫琴思想和方法,才能实现传统工艺美学思想和现代制造的完美融合。

但是传统古籍没有句读,而且还有谬误,有些本子扫描特别的不清晰,对于不常读古籍的人来讲,非常浪费时间。有这样一个系统的整理,极大的节约了我在阅读古代斫琴典籍的精力,我想这也是这本书的意义所在。

有意思的是,隋郁老师后来的研究方向转向了青铜器编钟,幸得出版社邀约,方有机会把曾经的工作又系统性的梳理一遍。人生没有白走的路,不是么?

部分摘录感想

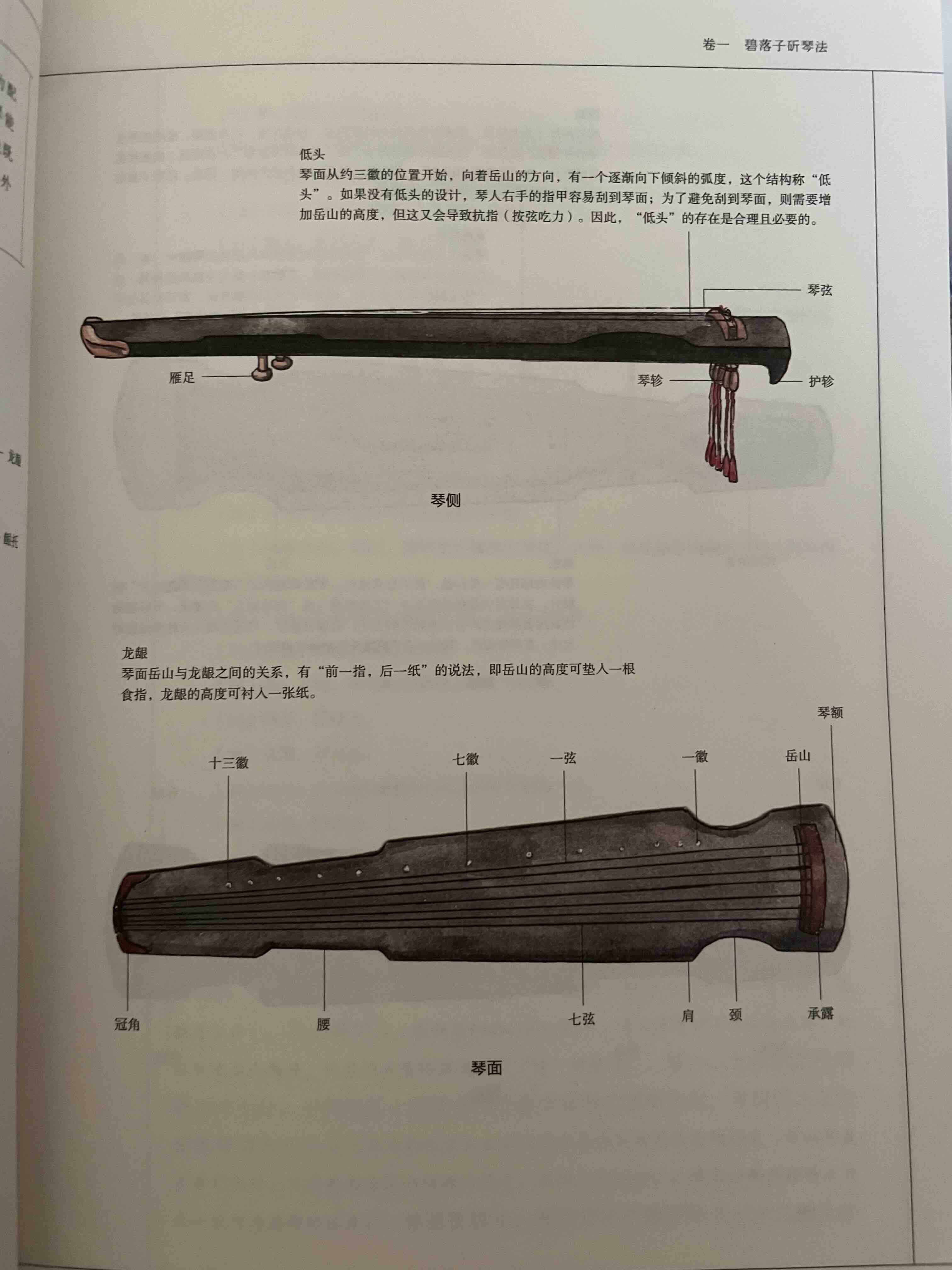

碧落子斫琴法

碧落子斫琴法详细的记录了古琴的设计尺寸,便于我们了解彼时的古琴形制。

知山认为,碧落子在开篇提出的一个观点值得深入的思考,也是我们当下制琴人在传承的基础上如何进行创新的关键。

他认为琴的总长尺寸不必拘泥于,是因为他认为古今的尺子的长度并不相同,所以不能按图索骥,只要追求好的声音即可。

然今、古琴制長短不一,或用尺不同。尺有十五,度有十三,樣式形制亦十二種,各隨時代象意之所作,不可以為常。今欲調諧聲韵,程量法度,且以今尺三尺三寸六分為準,若欲增減長短,盈縮分寸,亦隨此而進退之,大意格定尺寸,為以調聲為本,音若清暢,斯為得矣,不必執定尺寸,按抱樣式,而求精與。真陽碧落峒石汝厲言。

不过碧落子的思想似乎只是为了应对古今尺子不同而提出的妥协理论,因为他有说到:

且以今尺三尺三寸六分為準,若欲增減長短,盈縮分寸。

意思是,只要有效弦长的尺寸发生了变化,那么其他各部分的尺寸,就要按照这个比例进行相印的变化。所以,从这个角度来看,又并不是完全为了声音而考量。所以,我才认为他提出不拘泥总长的观点是一种对现实观测的妥协,但是这个妥协已经超越了时代。

设计古琴,需要理论指导。我在考工记中有过分享,过去是圣人创造器物,那么圣人的指导思想是什么?指导思想就是来自中国的核心哲学思想,周易,创物需要法象天地。

我在读考工记的时候提到过,我们如今在设计古琴的时候,应当从用户的角度出发,以视觉审美和听觉审美为本。而不是一味的进行复刻。