琴书大全

朝代:明朝

作者:蒋克谦

知山按:

琴书大全和永乐琴书集成 内容基本相同。学界对于此书具体是谁写的,还未达成共识。其中包含的乐书部分,洞天清录部分以及其他书籍,我没有列在这里,而是放在了其他书里。

琴書⼤全 巻第四

琴製

琴⾯釋名

琴額,⼀曰為额,琴之首曰額

琴岳,⼀曰臨岳,言其巍然⽽⾼如⼭岳之狀

承露,一曰岳裙,在臨岳之前

龍舌,一曰鳳舌,舌在額之下

弦眼,一曰軫眼

鳳嗉,一曰頸,琴項也

琴肩,一曰仙人肩

龍腰,一曰玉女腰

鳳翅,自肩至腰出,香鳳翅

龍齦,一曰龍唇,龍唇龍齦乃琴末承弦之興名

焦尾,一曰冠。

龍鬚,一曰冠線,冠內兩線自龍唇繞入,謂之龍鬚。

冠角

山口,焦尾後受弦處

槽腹釋名

舌穴,受鳳舌處

軫池,底貼格

槽腹,自項至尾中虛有空

天柱,在腹內姑洗中呂兩間,天地二柱一方一圓,為琴之心膂也。

地柱,在腹內南呂無射兩間。

鳳腿,實木安足處

韻沼,當池沼槽腹徽隆若薤葉然,聲音欲出而隘有餘韻

琴背釋名

鴨掌,一曰凫掌護軫

軫池,一曰軫杯軫溝軫穴

鳳臆,琴胷謂之鳳臆

龍池,

鳳沼,一曰濵

鳳足,一曰雁足

下齦,

焦尾下貼

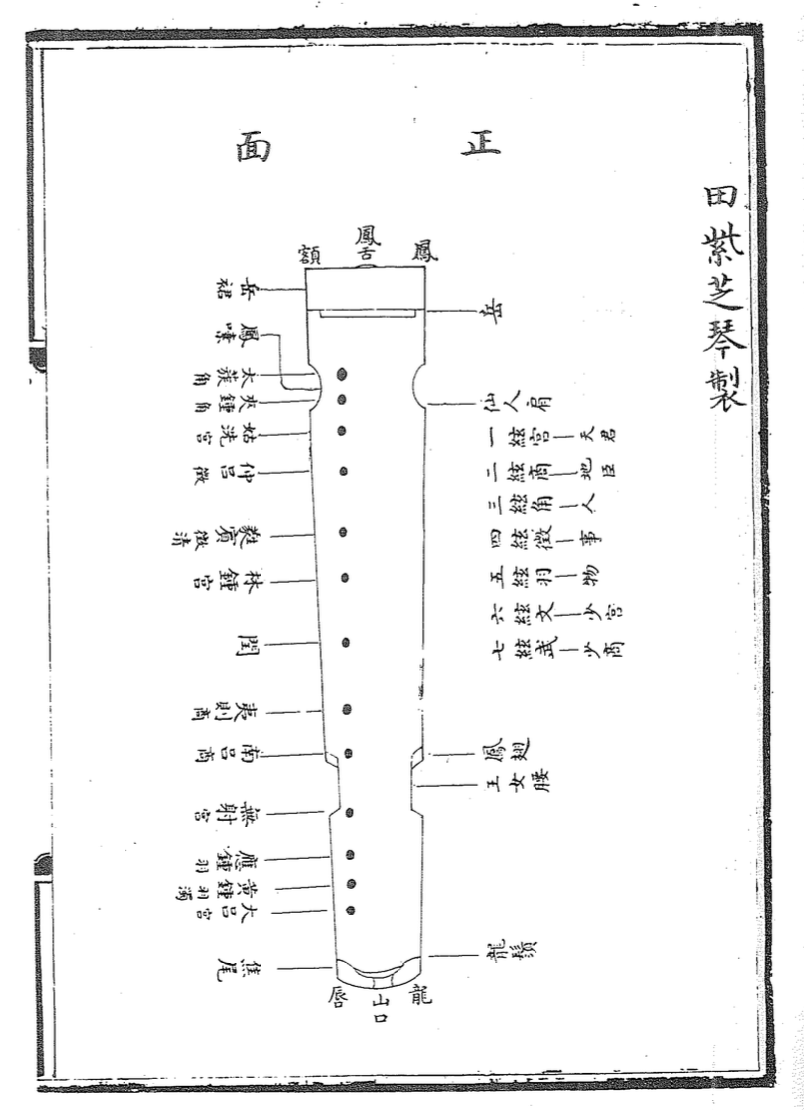

田紫芝琴製 正面 圖

田紫芝琴製 背面 圖

琴體說

琴之⾸⽇鳳額,下⽈鳳舌,其次⽇承露乃臨岳之前也,俗謂之岳裙,軫⽳俗謂之軫眼,岳之為體,巍然⽽⾼如⼭岳之狀,鳳嗉,琴项也。謂之獎舌,可以教令也。仙⼈肩者,取其若肩背之正也;⿓腰者,取其曲折如⿓也;又曰玉⼥腰,取其纖也;⾃肩⾄腰總象鳳翅,攝然⽽張⿓唇⿓齦,乃琴末承弦之異名焦尾,⼈謂之冠,取其狀名也,冠內两線⾃龍唇繞⼊,謂之⿓鬚;⿓池者,⿓為變化之物潜抬幽深之地,跡雖隱,⽽聲之所⾃出也;鳳沼者,取鳳之来儀沐浴⾃如也,軫池又曰,軫杯軫者急也,古以⽵為之,取鳳⾮梧桐不棲⾮⽵,實不⾷之義也;軫池側有鴨掌,有護軫足⽈⾵⾜,當⾜處,曰鳳腿夫地⼆柱,⼀圓,一方,為琴之心膂也。

琴本制起法象

昔者伏義⽒之王天下也,仰以觀象於天,俯以觀法於地,遠取諸物,近取諸⾝,始畫八卦,扣桐有⾳,削之為琴爾雅,⽈⼤琴,曰離世或傳此是伏義所製也。世本云琴⾧七尺⼆寸,並未詳也。⾃堯相傳善斵琴者,⼋⼗餘樣,雖有殊體,⼤約相似。⾧三尺六⼨,法朞數也。上圓⽽歛象天也,下⽅⽽平法地也,⼗⼆暉配⼗⼆律,餘象閏也,⼤弦五,官商⾓微⽻,後加文武⼆弦,⾄後蔡邕又加⼆弦,象九星在⼈法九竅。其樣異傳於後代,其有四象,鳳⾸、翅⾜、尾南⽅、朱雀為樂之王,五分其⾝,以三為上,以⼆為下,三天两地之義也,上廣下狹,尊卑之象也,中翅八寸,象八風也,腰廣四寸,象四時也,軫圓象陽轉⽽不窮也,臨岳承露⽤棗⽊,唇⽤梓木,大抵先賢之深意也。

楊祖雲琴製

制度

太史公曰,琴⾧⼋尺⼀⼗合正度也⾵俗通曰,琴⾧四尺五⼨,法四時五⾏也,⼆家所說不同,取伏義所制琴式為正琴⾧三尺六⼨六分,法朞之數。古之制也,其⾧短闊狹合⽤古尺,與今之省尺同⽐,浙尺每⼀尺⾧二寸,過此則為太長,不及則為太短,今取名家之琴合於古者參考,為式備錄于後琴⾝⾃额⾄岳⾧⼆⼨岳厚三分,中間⾃臨岳⾄⿓唇極處三尺四⼨六分共⾧三尺六⼨六分两傍⾃岳⾄冠⾓三尺三⼨,額⾃舌處橫量闊五⼨⼆分,承露前闊五⼨一分,岳後⼊項處,闊五寸,比額收煞⼆分,項中間闊四寸,肩闊六寸,腰中間闊四⼨⼀分,尾闊三寸九分並取底⽐量。

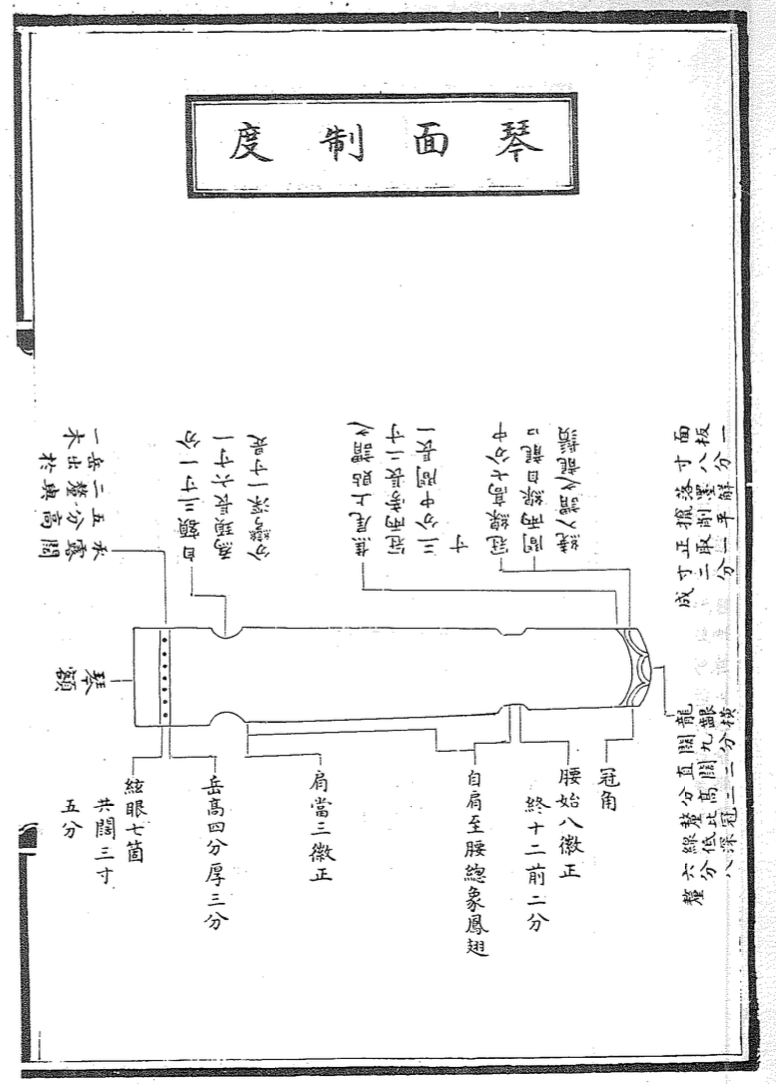

琴面制度

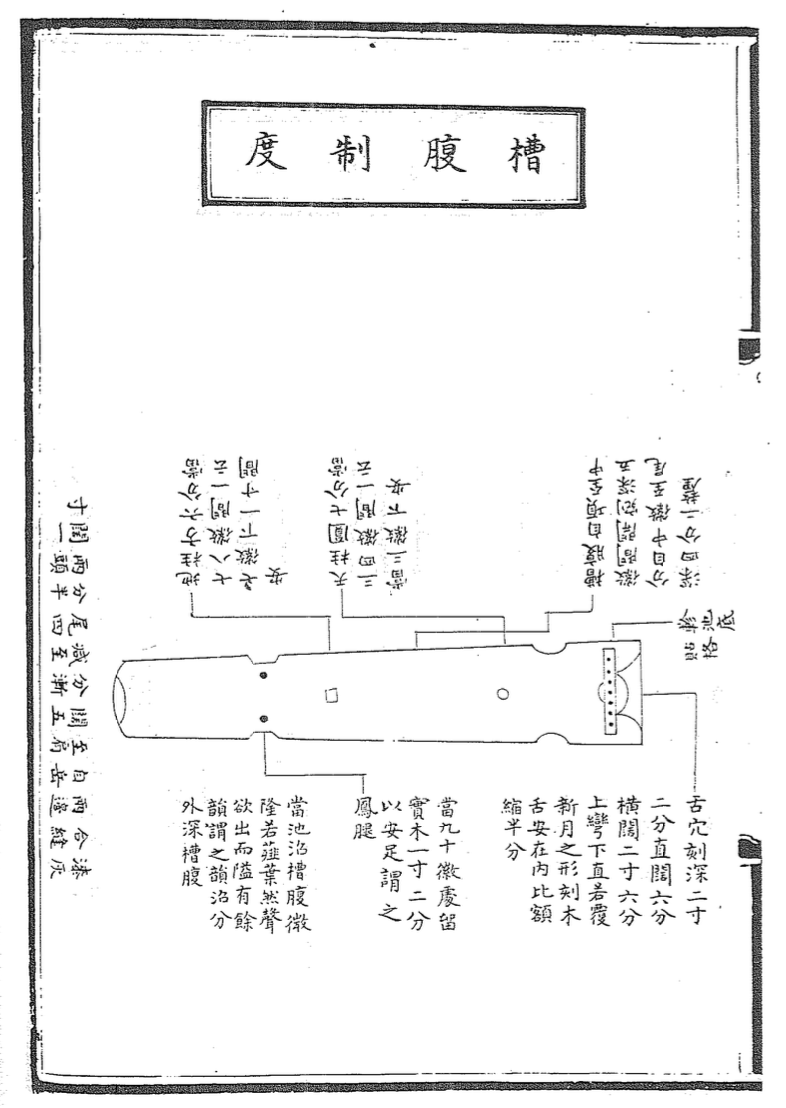

槽腹制度

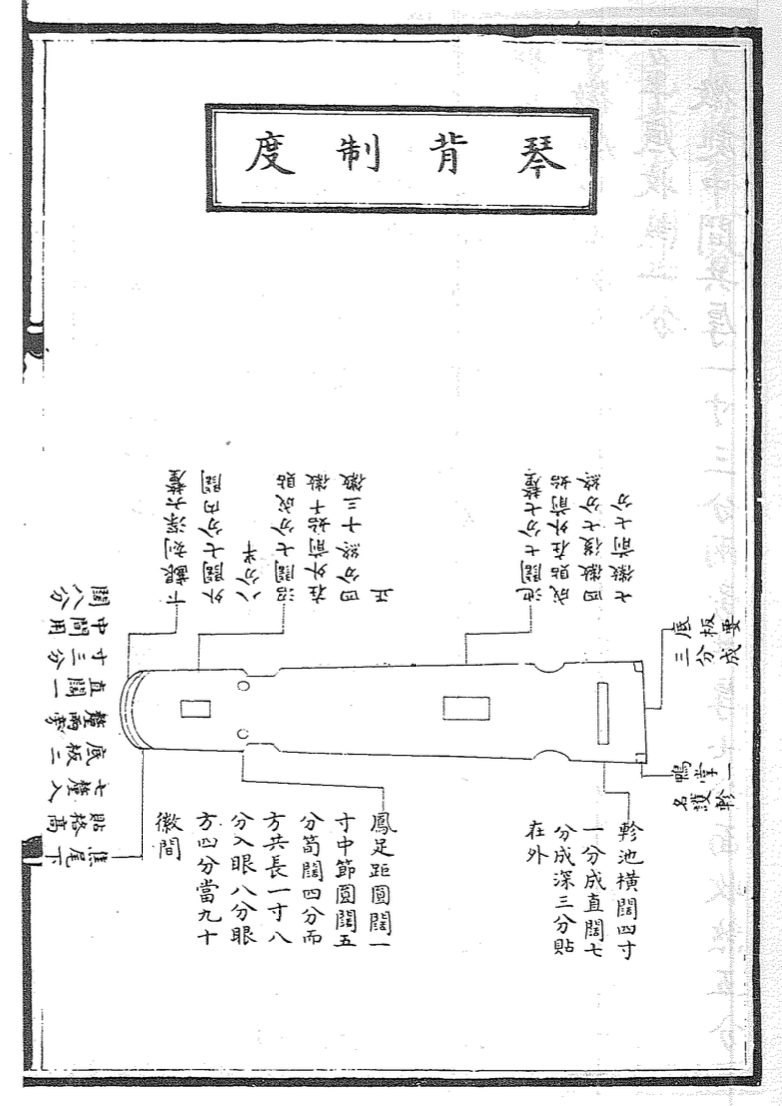

琴背制度

底面制度

舌處中間底⾯共厚⼀寸二分,兩旁連護軫共⾼二寸二分,承露外中間厚⼀⼨三分五釐,兩旁共厚九分,岳後并項中間共厚⼀⼨四分七釐,两旁共厚⼀⼨⼀分。⾯收煞三分,底收煞七釐。 肩處中間共厚⼀寸五分,两旁共厚七分,⾯收煞七分,底收煞一分中徽處中間共厚一寸四分,兩旁共厚六分半。⾯收煞六分半,底收煞⼀分。⼗微處中間共厚⼀⼨三分,兩旁共厚七分,⾯收煞五分底收煞⼀分。冠前中間共厚⼀⼨⼆分半,两旁共厚六分,⾯收煞五分,半底收煞一分,⾃肩⾄岳⾯要平肥,肩⾄腰連弦外要慢圓⽽肥,⾃⾜後要瘦平⽽園。

右以上制度並⽤省尺合法為之。

灰法

⿑嵩云:⽴夏後,收其材;秋分後,合以膠漆;⽴冬後,當合其⾝;春分後,以灰五髹周歲⽽成琴。為凡合縫,合用上等⽣漆,⼊⿈明膠水調和,挑起如線,以細⾻灰拌勻如錫,然後塗於縫頭尾,勘定相合齊整於腰,項處⽤軟繩縛定。次於額天地柱中微尾六慶,以⽊楔楔令緊。縫上漆出,隨手刮去,入窨候乾以七⽇為度,日久愈佳,取出修治上弦,試之已無㪇病,然後錯打稜角,塗以⽣漆,永無露脈之病。

糙法

第⼀次糙,⽤上等⽣漆於向⽇暖處,令漆浸潤⼊灰,往来刷之,以多為妙,候乾以⽔磨洗。第二次糙,亦⽤好⽣漆候乾,磨洗過,安微正岳刻冠。冠中間取两線繞⿓口⽽⼊名⽈⿓鬚。

合光法

⽤真桐油半斤,煎令微⿊⾊,將退。以好漆半斤,以綿濾去其渣,令净。⼊灰坯半两,乾漆等分,光粉半两,泥礬⼆錢重,和雜併煎。取其⾊光黑新鮮為度,候冷,以藤紙遮蓋,候天⾊晴明上光,再⽤綿濾過,⽤,誠可造妙矣。

退光法

先用牛骨燒灰,擣為細末,篩過;次用十分好生漆,使綿濾去其渣,交和骨灰,微微薄上琴身,候乾。次日,以細嫩石磨之,取其平博為度。再上生漆糙一次,候乾;再用細嫩石磨平。再上光漆兩次,磨平;却使光漆一次,候乾。以舊綃揩拭,取其自然光,如鏡照人面矣。

安徽法

凡安徽法,齦岳腰間是閏徽,閏岳腰間第四期,四與三,即生第一。四二徽,六五七,始三随。三四三分,去却一二徽已定,更無疑。閏四復為三,節定去二取一。五星推,五四又重為五斷,棄一従四。六辰依前,後諸徽皆對比,十三徽定,妙中奇。

一法:自岳至龈均分為二,其折斷處為琴之半,為至中處。正是七徽。為立徽之本。

又以其二各均分之,其折断處又為半,為中,其在上者為四徽,其在下者為十微,

又以其所分之半,自四徽至岳,自十徽至齦,各均分之其折斷處,又皆為半、為中。在四徽之上者,為一徽,十徽之下者,為十三徽。

又自岳至齦均分為五,以五之中。其两端之折斷處附近於七之中,在七徽上者為六徽,在七徽下者為八徽。

又自六徽上至岳,自八徽下至齦,均分之。其折斷處,又各為半、為中。在四徽上者,為三徽。在十徽下者,為十一徽。

又自岳至龈均分為三,以三之中,其兩端之折斷處,亞於六與八之,為附近於七之中,在六之上者為五徽,在八之下者為九徽。

又自五徽至岳,九徽至齦,均分之,其折断處又各為半為中。在三徽上者,為二徽,在十一徽下者為十二徽

(此法比前說較明白因附于此以備参考)

又琴徽十有三,蓋天地自然之數:一琴之內,隨其短長而必具也。雖放手尋丈則不為羨,或促不滿尺則不為虧。十二徽法碁之數,餘一象閏。自此之外,不復有聲也。定徽先以中徽為主,迤邐求之。世多以折法量定,然不若泛而取之之的也。

綴徽法

凡綴玉徽,并蚌徽,須先用膠粉為底,然後綴之,庶徽永不黑矣。

磨㪇法

蔡氏云:凡琴有㪇者,即宫多十徽,角多九徽,究其理,即弦磨徽下凹也。其宫按十即,九上有妨。其角按九,即八上有妨。故曰:㪇也。若宫十、角九兩處無凹,即不名㪇。號曰拍面。他皆倣此。以鍾馗石磨㪇處,令平,自然無病。

僧居月琴製

《琴說》曰:昔者製琴用黄桐木,以其有正色也。

《周官》云:「黄鍾之月斬陽木」,其義是也。

《風俗通》云:琴長四尺五寸,象四時五行也。

《琴操》曰:琴長三尺六寸六分,象三百六十六日,廣六寸,象六合也。

穴。上曰池,池者,水也,言其平也。下曰濱,演者,服也,前廣後狹,象尊卑也。上圆下方,法天地也。

《琴記》曰:琴長三尺七寸八分,三尺,三才也;七寸,七曜也;八分,八方也;底長三尺六寸六分,三尺,三才也,六寸,六律也;六分,六吕也;頭闊六寸,六合也;尾闊四寸,四時也;古人肩闊七寸四分,應七曜四時也。項闊五寸,五行也,上池八寸,通八音也,下池四寸,通四氣也。其身用桐木,岳至上池厚八分或七分半,上池以下厚六分或五分,至尾或四分半。其底用梓木,厚三分或三分半,量其木性而增减也。

古製琴法,頭廣六寸,象六律,肩廣八分,象八風,腰廣四寸,象四時,中央髙一寸二分,象十二時也。

孔子琴,長三尺六寸四分,周尺

舜琴,長三尺八寸二分,用古玉尺

秦始皇琴,長三尺六寸四分

漢蔡邕琴,長三尺七寸八分,用漢尺

司馬相如琴,長三尺八寸六分

伯牙琴,長三尺七寸三分

嵇康琴,長三尺七寸,用魏尺

評曰:古之製琴,法度長短各随其人,以配四時五行之數,亦強而言之。且夫聖人,作《易》者,考天地之象,知自然之數,作琴者,考天地之聲,知自然之節。畫卦焉,畫琴焉。卦之畫也,三才具矣,萬物彰焉,琴之畫也,十三徽具矣,五音備焉。是故萬物不能逃其象,泉音不能勝其文,自然之數,自然之聲彰矣,明矣!豈有長短大小之限,但惟變所適尓。或究元肇洞其幽蹟,則有崔諭徳《遵度箋》述之備矣,故附於前篇之末。苟以古今相混,是非之為論者,未敢聞命。或出於《琴箋》之作,亦當似焉。(琴笺見序琴)

齊嵩《琴記》曰:製琴長短須依法度。

若或太短,其聲則高焦也。或太長,其聲則漫濁也。或太厚,則聲鳴而不振也。或太薄,則聲揚而不盡也。

盖不合雅度者,凡製造以其桐木為陽,楸木為陰,陽向陰背也。

桐取嶧山之陽孤桐為上(水石間者為奇),孫桐為次(孫則斫了再出者,上枝也),圍一尺五寸巳下,九寸巳上。用周正月,則十一月,斩之。

楸木取依石生者,梓楸青色為上(梓楸之状有子者青)。圍二尺以上,三尺以下,亦十一月斬之。安高屋陰處,令其風乾,然後剖斲。桐楸並剖,除陰面,取向陽者。 (辨陰陽之法:投於水中,浮於上者陽也,其樹仍去中取邊侧者)

乃作烓 (口迥切),竈除阴面取其陽者,以炭火焙之,烓竈,土竈也,近辟為之,高三尺,闊狹随時。

以横鐵杖置其木,翻覆焙之。若燒糠火,木聲必濁,五日以上,十日以下,其木白有煙色,乃稱其木轻重以定乾濕。候其斤兩已定不減,其木則乾乃上爆焉。

木既已出,擊而聽之,其聲堅勁清響焉,妙。若或爆日久尤佳。故蔡邕焦尾其聲妙者,盖燼之餘也。

既出竈已,置之高閣。可停旬餘,其木曲直已定,又加堅燥。然後置之,定其長短,均其厚薄,張弦以考之,然後髹焉。凡五髹而灰足(五髹五度也,二瓮三细也)細磨令斷㪇也。其面厚六分,背厚三分半,上陽下陰也。自古人肩至焦尾皆煞而下,其龍池鳳翅皆稱為琴體矣。

《斲琴記》曰,琴之格式自伏羲始也,或曰長七尺二寸,至虞舜半之三尺六寸,後世法此,故率以虞舜為凖。唐賢所重,唯雷張之琴,冠絶今古。雷琴重實,聲温勁而雄。張琴堅清,聲激越而潤。故後人模範其像,叩驗其聲,而用工必精,可以及矣。愚志學古法,尝造新琴,大抵以雷張琴為式,其聲實而能和,清而能潤,足以考天地之真音,足以暢皇王之道氣,是為大樂之本,非世俗之可聞。今録斲琴製度及合光漆退光等法于後。

又云:凡製琴以桐木為陽,以梓木為陰,陽面陰背也。桐取嶧陽山孤桐為之,孫枝次也,径九寸以上,一尺二寸以下,須仲冬月採之。《周官》仲冬斬陽木是也。梓取石生而青色者為上,國二尺以上、三尺以下,亦仲冬採之。

立於屋陰,候稍乾,然後剖之,破而為板,仍只用两邊側木也。

乃作烓竈,以炭火爆之。(註:蛙竈近檐為之,高三尺,闊二尺,長短稱其木。簿置炭火爆之,二尺以上横鐵杖置其木,翻覆炕之。若燒糠批火,其木性必渴也)

五日以上,十日以下,似有烟色。(註:乃稱题其木輕重,每日稱較斤两,候木乾不減乃止矣)

出擊之聽其聲,緊勁清響乃止。(註:余尝與道士李隶造琴,亦以火烧木,日近而出之聲濁,而緩慢日久出之者聲清而勁緊,因以理推木性,然後以火助木,故其聲勤而和。得慢火氣不足,木性難過。蔡邕焦尾佳者,則以燼餘火氣足矣)

木既出竈,置之高閣,可停旬日,其木曲直乃定,加堅燥。

然後斷之劑其長短厚薄 (註:其琴長短闊狭,背面厚薄,天地高下,惟人所尚自有圖經)

髹則凡五而灰定(註:五髹者,五度髹也。二簏,三細,或用銅屑為佳。)

細磨令琴欲斷㪇然,上穹下平(註:天覆地卑之象也。)

面厚六分,背三分有半。(註:上陽下陰也)

身長四尺。(註:以象四時)

首廣六寸(註:謂臨岳前鳳嗉軫池)

古人肩廣八寸(註:謂龍池之上,舊制龍唇少訛。今制此豐。下二分舊制。龍鬚但一匕而已)

自古人肩及焦尾皆殺而下也,龍池鳯翅皆稱琴,蟆為其脩廣。(註:其製琴著圖,自古至今其制有十,各随所尚焉,其雅聲和暢也)

凡造琴立夏後,火燒漢其材。(註:立夏後,火氣良以火即木亦以母随于之義也。)

秋分後,陰合以膠涞。(註:秋分後膠力助故也)

立冬後,兩合其體。(註:謂膠軒也)

春分後,以灰五髹。(註:宜用鹿角屑杵羅為妙)

周崴,而成琴焉。

又按《琴書》云:凡製琴造合,素光以鹿角灰,灰數遍,每遍可經一两月,惟日久益佳,貴其堅硬也。次糙,次光,次退。

製琴法

琴身長三尺六寸,此取岳至焦尾龍龈之内為準。自岳至頭非也。

評曰:雖云長三尺六寸,未審用何尺,今脩大樂,有累黍尺及淛江、江外之尺,長短有差。(唯江表舆今官類同,今為省尺是也)如用省尺則太長,黍尺則太短。今取雷張之琴為式,以三尺六寸為準,今用其様之尺箋之於下琴

身三尺六寸。(黍尺四寸四分,淛尺四寸五分)省尺三尺三寸。

外至琴頭:長二寸。(省尺同黍尺,二寸六分。淛尺二寸四分)

剜中心:底面相去六分,至尾五分。(淛尺同)亦須随木性增减膠漆縫。

従頭至肩:闊五分,漸减至尾四分半(淛尺同,增减随其木性也)

天柱:圖七分,當三、四微間。

地柱:方六分,當七、八微間(淛尺同)。

鳳翅、鳳腿各随琴面留出地柱位,然後以膠漆合之面上。

額:闊六分(黍尺六寸九分,淛尺六寸四分,省尺五寸二分)

肩:闊六寸(省尺同淛尺七寸五分,黍尺八寸)

上弦眼,七?共闊四寸三分(淛尺同)

上面自第五徽至岳下,漸收役二分半。面平肥,又従肩至鳯翅連弦外,要慢圆而肥。

鳯足至尾以来,弦外却要瘦平,但位肩渐至尾,使弦下其勢,自然似髙,是為妙也。

腦頭中心:底面共厚二寸(淛尺同)

古人

肩:當三微正,

鳳翅:當八微、十二徽間,随徽開之焦尾,上承弦龍龈横長九分闊二分(淛尺同)

兩侧岳:上两邊至顶底面共厚九分(淛尺同)。

肩上:兩邊至項底,面共厚一寸(淛尺同)。

肩下:两邊底面共厚六分,至尾共厚五分半(淛尺同)。

焦尾:至龍龈,至齦底面,共厚一寸六分。

两角:两邊底面共厚一寸(淛尺同)。

軫池:長五寸,贴絡在内底面,自龍池中心至軫池漸殺一分。

鳳池翅:随面板開之。

鳳足眼:方四分或三分半,當琴面九徽閒(並淛尺同)

龍池:闊一寸二分,貼絡在内,上至四五徽間,下至中徽正。

鳳池:闊一寸,貼絡在內,上至十一微間,下至十三徽正,

焦尾:下龍龈承闊六分,豎闊九分(淛尺同)。

凡欲斲琴,先須依此制度,定了底板。開剜一依前式,則須先貼絡了畢,用蠟蠟過贴池木。然後取面板,定心平直,两縫相合,稳正條直,絕無走側,方得消息,刻動槽身,唯要一直。又切記自肩至岳下,一准面式。

唯,面用桐孫,大頭徑及八寸者,性要輕璁脆滑為良材也。太硬又無聲,太漫又聲虚。

底中河梓,須避其心。太硬則聲細,太漫(鬆)則聲透下,響唯要紧慢得所。木性條直,陰陽相向,底面無節是為斵之妙也。

焦尾臨岳及貼池木,皆用降真香、紫檀木、金線木為之。今時鮮得,且以梨木為之亦可也。唯貴一片,剜開就為佳。皆用膠漆贴之。鳳足唯用大黄楊木或黑鹊班佳也。

凡欲合琴,先擇良日,須用三伏内。用上等生漆入清薄牛皮膠煎湯,候冷方用。大忌肥腻,漸漸侵入,調和均匀,候挑起如丝不斷,方可下骨灰。

須細者相拌,稠粘如餳,然後匀匀塗於縫上。先以竹釘子,於頭兩邊及焦尾下面前,貴無差也。然後用索勻勻纏了,仍於天地柱兩邊以楔楔之,見縫上有漆出,便随手刮净。却入窨七日,候乾取出。

尺寸製度,並依前法掛弦試之,如無㪇病,然後用鎊打去麄角,别藉灰漆,做出則永無露木之病也。

第一度灰,要麄而薄,候乾,用麄石畧磨去皴皴高處。

第二度灰,用灰宜勻,候乾,轻磨過。

第三度灰,用细灰,要平更匀。

第度四灰,調之補平,更用無砂小瓦可及一尺以来,如鎊用。若磨未平,更以灰補之两侧。遣用小瓦,臨時以水磨,就為妙也。

糙漆三、五度,皆用上等生漆,將琴向日暖處,令漆浸潤入灰,用漆刷來往數遍,益多為妙。逐度用龍尾石,澆水磨之,務要平正。

然後安徽更糙一、二次,又以龍尾石澆水磨之平正,方用光漆,漆了可退,即退之。

煎黑黳光法

好清生漆一斤,清麻油六兩,皂角二寸,

好清生漆一斤,清麻油六两,皂角二寸,訶子一箇。煙煤六錢,匕鉛粉一錢匕。

右用灰同煎熬,候見雊鵒眼上,用刀上試,牽得成絲為度。用好綿子濾遇,此為黑光法。

合琴光法

煎成黳光一斤,雞子清六箇,鉛粉六錢匕(細研)好生清漆六两,又用調和合匀,亦須看天時氣候,并漆緊缦。

如冬天,用生漆八两至十两。

如夏天,即减至五兩。

春秋二時,臨時相度。

上簡試之,如見乾遲,即入些生漆,如見乾速,即入些黳光,并入少許麻油調和,以好綿濾過用之。光琴須再滤過,旋旋取用。光了,入窨窨之。

退光出琴法

水楊木皮,不拘多少,烧為炭,入瓶罨煞,勿令成灰,捣羅为末,唯細為妙。此為出光藥。

右退光,将先窨處琴取出,如可退光,用黄腻石浇水。輕手遍磨,去琴上蓓蕾。然從用細熟布帛蘸末,以手來去揩擦,後見光瑩即住。後用淨水澆拭令幹。以手點些油揩,其黑光便瑩徹,此為出光法矣。

漆琴法(附取漆法)

凡制琴合成素質,先以鹿角灰,灰数遍,每遍可經一两月,惟日久益佳。貴其堅硬也,次糙、次光、次退光、合光法甚多,大槩用秦皮雞子清油煙之,類發其光艷用光後,以柳木或杉木炭退之,初退之殊未似,以手極力揩擦,光黑乃發。

說文曰:漆,木汁可以髹物,陶隠居注《本草》云:漆出漢中川谷,今蜀漢、金峽、襄歙州皆有之。木高二丈,皮白葉似椿花,花似槐,子若牛李,木心黄。六月七月以竹筒釘入木中,取之。

琴有九德

一日奇:謂輕鬆脆滑者乃可稱奇,盖輕者,其材輕;鬆者,扣而其聲透,久年之材也;脆者,質緊而木聲清長裂文斷断,老桐之材也;滑者,質澤聲潤,近水之材也。

二日古:謂淳淡中有金石韻,盖縁桐之所產得地而然也。有淳淡聲,而無金石韻,則近乎濁。有金石韻,而無淳淡聲,则止乎清,二者備,乃謂之古。

三曰透:謂歳篇綿遠,膠漆乾匱,發越響亮而不咽塞。

四日静:謂無㪇颯以亂正聲。

五日潤:謂發聲不燥,韻长不绝,清遠可愛。

六日圓:謂聲韻渾然而不破散。

七日清:謂發聲猶風中鐸。

八日勻:謂七弦俱清圓,而無三實四虚之病。

九曰芳:謂愈彈而聲愈出,而無彈久聲乏之病。

琴有四虚

一日兌虚:謂槽腹太寬也。

二日散虚:謂膠縫脱落也。

三日濁虚:謂材太慢也。

四日清虚:謂材太薄也。

广樂记

琴之為言禁也,所以禁止邪淫正人心也,是為夏至之音,

長三尺六寸六分,法朞之數也。

頭廣六寸,六律也。

尾闊四寸,四時也。

扇闊七寸四分,應七曜四時也。

頂廣五寸,五行也。

上池八寸,通八音也。

下池四寸,通四氣也。

上周象天,下方法地。

有上有下者,象天地之氣相呼吸也。

其上曰池,下曰濱。

池者,水也,言至平也。

濱者,眼也,前廣後狹,象尊卑之有序也。

四形,象鳯之首足翅尾也。

鳳,南方朱鳥樂之主也,五分其身,以三為上二為下,三天两地之義也。

十三微以配十二律,其一象閏。

身以黄桐,象君沖和之德也。

軫以竹,取歲寒不改也。

徽以玉,取貞清潔白也。

首尾用棗木,取赤心若君臣相識信也。

足用黄杨,象鳯足也。

臨岳,象君尊高也。

軫圓,象陽轉不窮也。

龍龈、龍鬚、龍唇,皆象形也。

或曰,伏羲琴長七尺二寸而有五弦。

司馬遷曰,其長八尺一寸正度也。

統弦大者為宫,而居中央者君也,商張右傍,其餘大小相次,不失其序,則君臣之位正矣。

風俗通曰:長四尺五寸以法四時,五行雖诸說不同要之,

後人多用三尺六寸六分云。

琴史

明度

擬象

聖人之制器也,必有象。觀其象,則意存乎中矣。琴之為器,隆其上以象天也,方其下以象地也,廣其首俯其肩,象元首肱骨之相得也。三才之義也,高其前以為岳,命曰臨岳,象名山峻極可以與雲雨也。虚其腹以為池,一曰池,一曰濱,象江海幽深可以蟠靈物也。所以張弦者曰軫,象車軫以戴致遠不败也。所以柅弦者,曰鳯足,象鳳凰來儀鳴聲應律也。翼其傍者曰鳳翅,傅其末者曰龍尾,取其瑞也。其所飾之材,以棗,以黄楊,以玉,以金,或以竹。棗赤心。黄楊正色,玉温,金堅,竹寒而青,皆君子。所以比徳也,若崇庳廣狹之寸,昔人以銖銖而遇之矣。余不復談也,通其意作擬象。

苗滋

尚象論

制器尚象其来久矣,琴之為器其制詳,其義深,始乎器,入乎覺,理妙所存,莫大乎是。

古人造琴,其状非一。帝舜、仲尼、列子、伯牙、蔡邕、之異往往經名。至隋以来,制樣不同。

夫額長二寸四分,以象二十四氣;

嶽廣三分,以象三才;

微内取身三尺六寸,以象朞日有三百六十有六;

龍齦及折勢四分,以象四時;

共長三尺九寸一分,成於三極於九九者究也,復變而為一之義也。

上圓以象天;下方以象地;

廣六寸以象六合;

徽有十三,以象十二月而加閏焉。

律有短長,故徽有遠近,而六律六呂具焉。

上為天統,下為地統,中為人統。

抑按之際,

上取泛聲,則輕清而属天;

下取木聲,則重濁而属地;

不加抑按,则丝木之聲均和而属人。

圓其面而隆穹以覆下,

平其底而方輿以載上,

刳其中则太虚之理具,

弦其外則妙用之應彰。

琴鳴因弦,弦鳴因木,

側耳於弦,木之上不足以盡其聲,

由池沼之間聽焉則無餘矣。

是以知:妙用所施,不離太虛,本末相因,固如是也。

至若:為人肩,為天地柱,為首,為尾,為足,大為池,小為沼,一琴之間其所取象,昭昭然可见於目擊之際矣。

琴史

廣制

古者

祀天之樂,以圜鍾為宫,用雲和之琴瑟;

祀地之樂,以函鍾為宫,用空桑之琴瑟;

假廟之樂,以黃鍾為宫,用龍門之琴瑟。

雲和、空桑、龍門皆山名.

豈其材有山川之異,而聲有清之殊?

於是旋相為宮,各有宜耶?

故太師精別其聲,以合於宮後,世豈復知耶?

㐲生《書傳》有大琴練弦。

練弦者,五色也。

《爾雅》大琴,謂之離。

說者曰:二十弦,此乃琴之異制也。

夫琴之為器,高至于玉霄之上,遠至金仙之國,皆以此為樂。故載於老釋之書,此不復述也。畧其事,作《廣制》。

宋朝五琴制

一弦琴製

三弦琴製

五弦琴製

七弦琴製

九弦琴製

論斷紋

琴書⼤全 巻第五

古琴形制

伏羲式

伏羲琴者,伏羲之所作也,长三尺六寸六分,法六律、六合之会,象周天之数,应五行之用。取桐为身,制神茧为弦,脩身理性返其天真也。其乐曰《立基》,曲曰《驾辩》,后作琴者皆则”而象之。

《韩诗外传》曰:伏羲琴长七尺二寸,应七十二候,即二十弦也。

《轩辕记》:伏羲置琴,女娲和之。

《琴操》曰:伏羲氏作琴,弦有五,象五行。

蔡邕《论琴》曰:伏羲削桐为琴,面圆法天,底平象地,龙池八寸通八风,凤沼四寸象四气。

《广雅》曰:伏羲琴长七尺二寸,上有五弦。

罗泌《路史》:伏羲氏斫桐为七尺二十之琴,绳丝以为弦,弦二十有七,命之曰离,徽《天音》操《驾辩》,以通神明之况,以合天人之和。

《乐书》:伏羲样长三尺九寸三分,与后周大累黍尺同。

神农式

诸葛亮曰:神农琴长三尺六寸三分,以应三光也。

《字林》曰:神农造琴,五弦,长三尺六寸。

《通历》曰:炎帝始作五弦琴。

《乐书》曰:神农乐曰《下谋》,造五弦之琴。

《说文》:神农所作,洞越练朱五弦,周加二弦。

《帝王世纪》:神农始作五弦之琴,以具宫、商、角、徵、羽之音,历九代至文王,复增二弦,曰少宫、少商。

《山海经》:帝俊生晏龙,晏龙是为琴瑟。注:《世本》:伏羲作琴,神农作瑟。

《路史》、扬雄《琴清英》云:昔者神农造琴以完神,禁淫僻、去邪欲,返其天真。

《新论·琴道》云:其琴七弦,而郑遂恰闻记,乃以为神农之琴二十五弦。夫二十五弦在所未闻,而七弦则世皆以为起于后世,或谓周代之所增。又曰神农、唐尧之琴,其弦皆七,斯其信者。神农、唐尧俱以火纪,火之数七,故其弦皆七,是皆可得而稽者也。

仲尼式

李勉《琴记》云:孔子琴长三尺六寸四分,与周尺同。宣声三尺六寸,则四分乃龙唇之数。

《隋志》云:刘歆铜斛尺、建武铜尺、晋前尺、祖冲之所传铜尺,并与周尺同。祖冲之所传铜尺乃晋前尺也,《钟健纬》《钟律图》皆载其铭曰:晋泰始十年,中书考古器,揆校今尺,长四分半。所校古法有七品,一曰姑洗玉律,二曰小吕,三日西京铜望臬,四日金错望臬,五曰铜斛,六曰古钱,七曰建武铜尺。姑洗玉律微强,西京望臬微弱,其余与此尺同。此尺者,祖宗之所传铜尺也。今尺者,杜夔尺也。

《隋志》引王隐等《晋书》云:武帝泰始九年,中书监荀公曾校大乐,八音不和,始知为后汉至魏尺长于古四分有余,乃著作郎刘恭依《周礼》制尺,所谓古尺也。依古尺更铸铜律,以调声韵,以尺量古器,与本铭尺寸无差。又,汲郡得古周时玉律及钟磬,与新律声韵暗同。于时,郡国或得汉时故钟,吹新律命之皆应。然则祖冲之所传晋前尺与周尺正同,后汉至魏,尺长于古四分有余,则前汉之尺犹未变。古所用铜斛今虽不传,而古钱尚有存者。

《汉志》云:大泉五十,径一寸二分,错刀镮如大泉,身形如刀,长二寸,货布长二寸五分,广一寸,首长八分有奇,广八分,足拔长八分,间广二分,圆好径二分,货泉径一寸。宋景祐中诏丁度等,以大泉、错刀、货布、货泉互相参校,分寸正同,乃以起尺。又,高若讷依《隋志》考定周尺,以相比校二尺。此云孔子琴与周尺同,若是,周尺则为正矣。

凤势式

凤势琴者,乃魏杨英所作也。

于两眉、肩腰间作飞尖势,广二寸,有霹雳声。常携琴游幽山阒寂之地,一日有二女抱琴迎英,遂入一洞,见四妇人,皆常桑土之家,各抱琴于左右,團坐称曰:请先生发徽弦。英扣《羽调仙人乐》,引众妇人皆逐之。又鼓《洞中春》一曲,亦逐之。英大惊,欲起问之,妇人皆化狸而走出《琴异传》。